西漢の時に中国と日本は付き合い始めました。

その時、中国はとても強い国でした。

西晋泰の始二年(西暦266年)(神功皇后 201~269年)頃から、中国、中原王朝の衰退が始まり、

日本は中国との交流を停止した。

倭の五王と日本書記の天皇、応神天皇或仁德天皇、履中天皇、仁德天皇、允恭天皇

安康天皇,雄略天皇の五天皇であるとみるが、日本書記からは同じとは思えない。

全く別の五の倭王でしょう。

宋書 卷九十七 夷蛮伝 倭國の五人の倭王

倭國は高驪(高句麗)東南大海の中に在り、丗ゝ貢職を修む。

高祖永初二年(421年)、詔して曰く、「倭の讃、萬里貢を修む。遠誠宜しく甄(あらわ・審査する)すべく、除授を賜う可し」と。

太祖元嘉二年(425年)、讃、又、司馬曹達を遣し表を奉り方物を獻ず。

讃死して、弟、珍立つ。使を遣し貢獻す。

自ら使持節、都督、倭・百濟・新羅・任那(伽耶)・秦韓・慕韓六國諸軍事、安東大將軍、倭國王を稱し、表して除正を求む。

詔して安東將軍、倭國王に除す。

珍、又、倭隋等十三人を平西、征虜、冠軍、輔國將軍の號に除正を求む。

詔して竝びに聽(ゆる)す。

元嘉二十年(443年)、倭國王濟、使を遣して奉獻す。復た以って安東將軍、倭國王と爲す。

元嘉二十八年(451年)、使持節、都督、倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六國諸軍事を加え

安東將軍は故(もと)の如く、

并びに上(たてまつ)る所の二十三人を軍郡に除す。

濟死して、丗子、興、使を遣して貢獻す。

丗祖大明六年(462年)、詔して曰く、「倭王丗子興、奕丗(えきせい)載(すなわ)ち忠、藩を外海に作(な)し、化を稟(う)け境を寧(やす)んじ、

恭(うやうや)しく貢職を修め、新たに邊業を嗣ぐ。

宜しく爵號を授け、安東將軍、倭國王たる可し」と。

興死して、弟、武立つ。自ら使持節、都督、倭・百濟・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七國諸軍事

安東大將軍、倭國王と稱す。

順帝昇明二年(478年)、使を遣し上表して曰く、

封國は偏遠にして藩を于外に作(な)す。昔より祖禰(そでい)躬ら甲冑をき、山川跋渉して寧處(ねいしょ)に遑(いとま)あらず。

東に征するに毛人五十五國、西に服するに衆夷六十六國、渡りて平ぐるに海北九十五國、

王道融泰(ゆうたい)にして土を廓(ひら)き畿を遐(はるか)にす。

累葉朝宗して歳に愆(あやま)らず。臣、下愚と雖も忝(かたじけなく)も先緒を胤(つ)ぎ、

統(すぶ)る所を驅率し、天極に歸崇し、

道百濟を遥(へ)て、船舫を裝治す。

而(しか)るに句驪(高句麗)無道にして、圖(はか)るに見呑(事の成り行きを心配)を欲し、

邊隷(へんれい・従属するふりをして)を掠抄(しょうりゃく・かすめ奪うこと)し、

虔劉(けんりゅう・むりに奪いとったり、殺したりする。)して已(や)まず。

毎(つね)に稽滯(とどまる)を致し、以って良風を失い、路に進むと曰うと雖ども、或いは通じ、

或いは不(しか)らず。

臣が亡考濟、實に寇讎(こうしゅう)の天路を壅塞(ようそく)するを忿(いか)り、控弦(こうげん)百萬、義聲に感激し、方(まさ)に大擧せんと欲せしも、

奄(にわ)かに父兄を喪(うしな)い、垂成(すいせい)の功をして一簣(き)を獲ず。

居(むな)しく諒闇にあり、兵甲を動かさず。

是を以って偃息(えんそく)して未だ捷(か)たざりき。今に至り甲を練り兵を治め、

父兄の志を申べんと欲す。

義士虎賁(こはん)文武功を效(いた)し、白刃前に交るとも亦た顧みざる所なり。

若し帝德の覆載(ふくさい・その恩)を以って、此の彊敵(敵に包囲された状態を)を摧(くじ)き、

克(よ)く方難(災難や障りが身に降りかかる)を靖(やす・安らかにすること)んぜば、前功を替えること無し。

竊(ひそか)に自ら開府義同三司を假し、其の餘は咸(み)な假授して、以って忠節を勸む」と。

詔して武を使持節(派遣される使者)、都督(道ごとに置かれた方面軍(国軍)を自由に発動・指揮できる権限を有した)、

倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六國諸軍事、安東大將軍、倭王に除す。

高句麗王の征東大将軍、百済王の鎮東大将軍、倭国王の安東大将軍は三国を比較し優劣を判断しきめたのでなく、

高句麗、百済、倭国の中国入貢記事を検討し

三国の入貢の順に東方将軍号の上位から授けたものである。

倭国は朝貢国である。百済、新羅、高句麗、の国等に朝貢国を強いた日本。

日本国が中国の朝貢国になることは無い。

倭国は朝貢国ゆえ、何百年も朝貢を続けてきたから。

その時代の日本国と倭国は別々の国である。

好太王碑

高句麗の好太王碑によると、391年に日本(つまり大和国)が海を渡って百済、新羅を破って臣従を余儀なくされた。

396年高句麗の好太王は自ら兵を率いて百済を攻撃し、百済王は男女1000人の奴隷、細い布で1000匹を差し出した。

百済を永遠に高句麗の奴客であることを誓わせました。

しかし、紀元399年に百済は誓いを破って、日本と結託して新羅に侵攻しました。

倭軍は大きな進展を遂げました。

翌年(400年)、高句麗軍は新羅を支援し日本を打ち負かしました。

日本は朝鮮半島で勢力が衰退し始めましたが、朝鮮半島の一部をまだ支配していました。

413年、日本は改めて中国に目を向け、中国に頼って自分の力を固める必要があると感じました。

秦韓はかつての辰韓12国のうちいまだ新羅に併合されず残存していた諸国、

例えば卓淳国や非自本国、啄国など。

慕韓はかつての馬韓52国のうちいまだ百済に併合されず残存していた諸国、

例えば百済に割譲された任那四県など、にそれぞれ該当する。

毛人とは、 蝦夷(えみし、えびす、えぞ)は、大和朝廷から続く歴代の中央政権から見て、

日本列島の東方(現在の関東地方と東北地方)や、北方(現在の北海道地方)などに住む人々の呼称である。

日本書記 巻第八

仲哀天皇(192~200年)

倭国の莬田(うだ)の人

洞海(くきのうみ)

熊鰐(わに)

筑紫の伊都の県主の先祖五十迹手(いとて)

穴島の引島(彦島)「伊蘇志」とおっしゃった。

「伊蘇国」がなまって伊都になった。

神功皇后(201~269年)巻第九

仲哀天皇の二年に皇后になられた。

九年春二月、仲哀天皇が亡くなられた。

筑前怡土郡の道

新羅出兵 秋九月十日

新羅の王「東に神の国があり、日本というそうだ。聖王があり天皇という。」

白旗をあげて降伏する。

重宝の倉を封じ、地図や戸籍を没収した。

新羅王の波沙寝錦(寝錦は王の意味)は貢ものを沢山、日本に送っている。

高麗、百済もこのことを知り日本には勝てないと悟る。

五(205)年春三月七日、新羅王が汗礼斯伐、毛麻利叱智、富羅母智らを遣わし朝貢した。

三十九年(239年)、この年太歳己 未。

魏志倭人伝によると、明帝の景初三年(239年)六月に、倭の女王は大夫難斗米らを遣わして帯方郡に至り、洛陽の天子にお目にかかりたいといって貢をもってきた。

太守の鄧夏は役人をつき添わせて、洛陽に行かせた。

四十年(240年)魏志にいう。正始元年(240年)、建忠校尉梯携らを遣わして詔書や印綬をもたせ、倭国に行かせた。

四十三年(243年)、魏志にいう。正始四年(240年)、倭王はまた使者の大夫伊声者掖耶ら、八人を遣わして献上品を届けた。

四十六年(246年)春三月一日卓淳国(大邸にあった)に遣いをやった。

四十七年(247年)夏四月、百済王は久氐・弥州流・莫古を遣わし朝貢した。

そのとき新羅の国の調(みつぎ)の使いが一緒にきた。

四十九(249年)年卓淳国と一緒に新羅を討ち破る。

五十一年(251年)春三月、百済王は久氐を遣わし朝貢した。

五十五年(255年)、百済の肖古王が薨じた。

五十六年(256年)百済の皇子貴須が王になる

六十二年(262年)新羅が朝貢しなかった。

新羅を討たせるが、加羅国を討つ。

六十四年(264年)百済国の貴須王が薨じた。王子枕流王が王になる。

六十五年(265年)百済の枕流王が薨じた。王子阿花が若く叔父辰斯が位を奪い王になる。

六十六年(266年)この年は晋の武帝の泰初二年(266年)である。

晋の国の天子の言行などを記した起居注に、

武帝の泰初二年十月、倭の女王が何度も通訳を重ねて、貢献したと記している。

六十九年(269年)夏四月十七日、皇太后が崩御された。年百一歳。

韓国「大邸(テグ)広域市」

応神天皇(270~310年)日本書記巻第十

母、神功皇后が新羅を討つた年(仲衣九年十二月)に生まれる

神功皇后の摂政六十九年(310年)夏四月、皇后崩御された

三年(272年)十月三日東の蝦夷がみな朝貢してきた。

この年百済の辰斯王(しんしおう)が位につく

貴国(かしこきくに日本)の天皇に対して礼を失することをした。

その礼に背くことを責めさせた。

百済国は辰斯王を殺して陳謝した。

日本の紀角宿禰(きのつののすくえ)らは阿花(あくえ)立てて王として帰ってきた。

七年(206年)秋九月、高麗人(こまじん)、百済人、任那人、新羅人等が来朝した。

八年春三月、百済人が来朝した。

百済記に書かれているのは、阿花王(あくえ)が立って貴国(日本)に無礼をした。

それでわが枕弥多礼(とむたれ)、峴南(けむなむ)、支侵(ししむ)、谷那(こくな)、東韓(とうかん)の地を奪われた。

王子直支(せしむとき)を天朝に遣わして、先王の好を修交した。

十三年(212年)美しい髪長媛が日向から召されてきた。

十四年春二月、百済王が縫衣工女(きぬぬいおみな)の真毛津(まけつ)を奉った。

その年百済から弓月君が来た。奏上して国の百二十県の人民を率いてきた。

新羅人が邪魔しているので、みな加羅国(からのくに)に留まっている。

葛城襲津彦を遣わして、弓月の民を加羅国によばれた。

しかし、三年たっても襲津彦は帰ってこなかった。

十六年(215年)八月襲津彦が帰ってこないのは、新羅が邪魔しているので、新羅を討ちその道を開けと命を下した。

新羅の国境に兵を進めると、新羅の王は恐れてその罪に服した。

弓月の民を引き連れて襲津彦と共に帰ってきた。

二十年(219年)秋九月、倭漢直(やまとのあやのあたい)の先祖、阿知使主(あちのおみ)、並びに十七県の自分のともがらを率いてやってきた。

二十五年(224年)百済の直支王が薨じた。その子の久爾辛(くにしん)が王になった。

久爾辛(くにしん)王は年が若く木満致(もとまんち)が国政を執った。

王の母と通じ無礼がおおかった。

百済記では木満致は木羅斤資(もくらこんし)が新羅を討った時、その国の女とできた子である。

その父の功を以て、任那を専らにした。

我が国(百済)にきて日本と往き来した。

職制を賜り我が国の政をとった。

二十八年(227年)秋九月、高麗(こま)の王が使いを送って朝貢した。

その上表文に「高麗の王、日本国に教う。」とあった。

太子莬道稚郎子(うじのわきいらつこ)はその表をみて、表の書き方が無礼と高麗の使いを責め表を破り捨てた。

三十七年(236年)春二月一日、阿知使主(あちのおみ)・都加使主(とかのおみ)を呉に遣わして、縫工女を求めさせた。

高麗国に渡り呉に行こうと思い、高麗に着くが道が分からず、

道を知っている人を高麗国にお願いした。

高麗王は久礼波、久礼志の二人に道案内させた。

呉に行くことができた。

呉の王は、縫女の兄嫁、弟嫁、呉織、穴織の四人を与えた。

三十九年(238年)春三月、百済の直支王は、その妹新斉都媛を遣わして仕えさせた。七人の女も一緒に来た。

四十一年(240年)年春二月阿知使主らが呉から筑紫に着いた。

その時に宗像大神が工女らを欲しいといわれ、兄嫁を大神に奉った。

これがいまの筑紫の国にある御使君の先祖である。

残りの女の子孫が、いまの呉衣縫・蚊屋衣縫である。

仁徳天皇(313~399年)日本書記 巻第十一

応仁天皇の第四子

倭直の先祖麻呂、倭の屯田の地

十年新羅人の朝貢があった

十二年秋七月三日、高麗国が鉄の盾・鉄の的を奉った。

十七年新羅が朝貢しなかった。

朝貢しないのを詰問した。

新羅人は恐れて貢を届けた。

四十一年春三月、紀角宿禰を百済に遣わし、始めて国郡の境の分け方や、それぞれの郷土の産物を記録する。

五十年新羅が朝貢しなかった。

五十五年蝦夷が叛いた。

五十八年呉国(神功皇后が呉に遣わして、縫工女を求めさせた、参照)、高麗国が朝貢した。

履中天皇 日本書記 巻第十二

履中天皇(400~405年)

仁徳天皇の第一皇子

八十七年仁徳天皇崩御

六年三月十五日崩御、年七十

反正天皇(406~410年)

五年一月二十三日、崩御

允恭天皇・安康天皇 日本書記 巻第十三

允恭天皇(412~453年)

四十二年(453年)春一月十四日、七十八歳、允恭天皇(412~453年)亡くなる。

新羅の王とは親しい

貿易に関しては、何も無し

安康天皇

安康天皇(453~456年)は允恭天皇の二子

三年(456年)秋八月九日、眉輪王の為殺されてしまう。

雄略天皇(456~479年) 日本書記 巻第十四

允恭天皇の第五子

百済新撰、百済は慕尼夫人の娘を飾らせて

倭の采女日媛(うねめひのひめ)

大倭国造吾子籠宿禰・狭穂子

田狭を任じて任那(みまな)の国司とされた

新羅は日本とは不和であった。

倭の阿都の広津邑

天皇即位以来この年に至るまで、新羅国は貢物を奉らないことが八年に及んだ。

新羅は好みを高麗に求めていた。

高麗の王は、精兵100人を送って新羅を守らせた。

新羅王は高麗の攻撃に恐れ任那王に援軍を依頼する。

日本府の将軍に助けを求め新羅を助ける。倭子連

二十年高麗王が大軍で百済を滅ぼした。

二十一年百済が高麗に破れ百済国は一族が亡ぶ

残っていたのを久麻那利を百済の汶州王に天皇から賜り

また百済国を興した。

百済国は日本の宮家として長らく存している

二十三年夏四月 百済の文斤王が亡くなった

天皇は昆支王の五人から二番目の末多王が選ばれた

ねんごろに戒めてその国の王にした。

これが東城王である。

高麗を討つ

まとめ

倭の五王を応神天皇或仁德天皇、履中天皇、仁德天皇、允恭天皇,安康天皇,雄略天皇と

同じ人物とみるのには無理がある。

その時代の日本は中国と親しい関係ではなく、

貿易も高句麗、百済、倭国よりも盛んでないようにおもえる。

日本書記を読みその時代を感じ判断してもらい、夢をつくりましょう。

倭の女王卑弥呼のことを神功皇后(201~269年)が記載し、

全くべつの人物であることを示している。

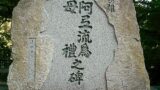

倭の五王、倭国琉球の五王、居城は世界遺産勝連城かも。

歴史研究者が出てくることを望みます。

最後まで読んで頂きありがとうございます。